07.12.2009

Le pinceau et le tambour

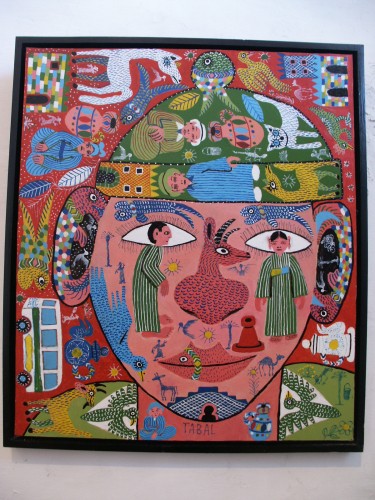

« Le pinceau, je le tiens d’une main ferme, tandis que ma tête s’envole » Mohamed Tabal

Issu des Ganga berbères par son père, Tabal fut, dans sa jeunesse, initié au culte des Gnaoua citadins. L’imaginaire des Ganga, fils du soleil et des saisons, s’associe chez lui à celui des Gnaoua, fils de la lune et de la nuit. Il porte en lui le pouvoir de l’androgyne qui crée l’harmonie entre les devises musicales, les puissances surnaturelles et les couleurs de l’arc-en-ciel. Sa fécondité créatrice lui vient de cette dualité intérieure

Tabal n’a pas appris l’art du guenbri, contrairement aux Gnaoua de la ville. Le seul instrument qu’il ait vraiment maîtrisé, c’est le tambour, t’bal, dont il porte symboliquement le nom pour l’avoir hérité de son père : Tabal, qui signifie tambourinaire. M’birika, la grand-mère de Tabal, était venue du Soudan dans les sillages des caravanes qui reliaient Tombouctou à Essaouira en transitant par le pays Hahî. Elle devint la servante du caïd des Ida ou Guilloul : elle lavait la laine et la soie, tissait les tapis, tressait les nattes de palmiers nains et de plumes d’autruches, nourrissait les abeilles, trayait les vaches et les chèvres. D’une union avec le caïd devait naître Salem, le père de Tabal. C’était l’époque de l’anarchie et de l’ignorance.

« La tribu où mon père vit le jour, raconte Tabal, vivait dans la terreur du caïd, brutal avec les gens de sa maison, sans pitié pour ses ennemis : si, au cours d’une expédition punitive, il lui arrivait de faire des prisonniers, il n’hésitait pas à les emmurer vivants. Un jour que le caïd était occupé à coudre des sacs en toile de jute remplis de fruits d’argan, la grosse aiguille dont il se servait lui entra dans l’œil et il en mourut. Allah avait voulu le punir de ses méfaits. L’héritage aurait dû passer à ses fils, en premier lieu à l’aîné, mon père, mais il n’en fut pas ainsi. Tous les biens du caïd passèrent au fils d’une seconde épouse, qui ne laissa à mon père pas même une place pour dormir.

Pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère, mon père dû travailler comme métayer jusqu’à la mort de sa mère. Après l’avoir enterrée, il quitta définitivement le pays Hahî pour s’établir chez les Chiadma, réputés pour leur hospitalité, ainsi que le dit el-Mejdoub : « N’emporte pas de provisions si tu vas au pays Chiadma. »

C’est au pays des Chiadma que Salem fit la connaissance d’un autre noir du nom de Boujamaâ. Pour gagner leur pain, ils eurent l’idée de revenir aux traditions de leurs ancêtres, en choisissant d’exercer le métier de musiciens ambulants. Ils firent si bien, que tous les paysans des hameaux qu’ils visitèrent s’imaginaient qu’ils avaient de tout temps vécu de ce métier. En vérité, c’était le métier qui les avait choisi. Être musiciens ganga, c’était leur destin. Les Ganga font partie du paysage tout comme les amandiers et les arganiers. On leur sacrifie un bouc noir pour qu’ils interviennent contre les esprits mauvais qui habitent les hommes. Si, en revenant d’une source, une bergère pose par mégarde les pieds à l’endroit où se trouve un trésor, elle risque d’être frappée à l’instant même par un djinn. Pour la guérir, on appellera les Ganga qui feront une ronde assourdissante, jusqu’à ce que le mauvais génie quitte l’écorce charnelle où il a élu domicile. La possession est guérissable, la folie ne l’est pas.

« Un jour, c’est Boujamaâ qui frappait le tambour et mon père maniait les crotales ; le lendemain, ils échangeaient leurs instruments : à mon père le tambour, à Boujamaâ les crotales. »

Ils savaient jouer de ces instruments sans l’avoir jamais appris, ils avaient la musique dans le sang. Ils menèrent cette existence jusqu’au jour où Boujamaâ décida de s’installer à Casablanca. Alors Salem continua seul ses errances.

L’été, les Ganga se retrouvaient pour offrir un sacrifice à un vieil arganier sacré à côté duquel s’élève un Karkour, amas de pierres sacrées.On y immolait des boucs comme on fait à la zaouia de Lalla Mimouna. Les femmes stériles apportaient des offrandes, toujours généreuses. Les Ganga leur donnaient une datte et un fil de laine blanc qu’elles devaient mettre dans leur ceinture. Allah leur accorderait sa baraka.

« Un jour après leur rassemblement, les Ganga sont venus chez nous, au village. Une femme leur présenta un enfant si chétif qu’il ne pouvait même pas marcher et elle le mit sous leur protection. Ils prirent l’enfant et l’appelèrent désormais M’barek ou Faraj. Ils lui passèrent une boucle d’oreille : ainsi il devenait symboliquement leur fils. Quant aux parents naturels, ils sacrifièrent un coq. Les génies des Ganga sont présents au moment du sacrifice. C’est pourquoi le repas qu’ils prennent juste après est toujours préparé sans sel. »

A quelques kilomètres au nord d’Essaouira, se trouve le village de Chicht, réputé pour la qualité de la menthe qui y pousse. Là se dresse un sanctuaire dédié à Sidi Abderrahman Cheddad où les Gnaoua se rendent chaque année, au moment des récoltes. Jadis venaient aussi en pèlerinage les esclaves pour y procéder aux rites nocturnes sous la coupole du saint. Le lendemain, les servantes noires se rendaient dans un champ au centre duquel se trouvait un figuier de grande taille. A l’ombre de cet arbre, elles déposaient un énorme plat rempli de semoule et de blé tendre mélangés au petit lait, au benjoin, à l’eau de rose et au clou de girofle, que l’on désignait sous le nom de daghnou.

Au cours de son initiation, Tabal apprend la langue des Gnaoua, qui disposent d’un code secret pour communiquer entre eux. Il est séduit par la musicalité de ses mots et par leur mystère. Ils semblent vouloir dire plus qu’ils ne signifient, comme s’il s’agissait d’une langue surnaturelle, et se marient merveilleusement avec la poésie de la nuit et les soupirs de l’océan. Ces mots, à la fois mystérieux et enchanteurs, ne sont plus que de pâles souvenirs du temps de l’esclavage, quand il avait fallu les inventer pour se libérer de la servitude par le langage.

Tabal raconte volontiers comment il a manifesté, dès l’enfance, son goût pour la peinture :

« J’entrai à l’école élémentaire sur le tard, alors que j’étais déjà assez âgé. Quand ce fut l’heure du cours de dessin, l’instituteur nous dit :

– Prenez votre craie et votre ardoise, et faites-moi un dessin à votre guise.

J’ai pris mon ardoise et j’ai choisi de dessiner un instituteur entrant dans la classe, son cartable à la main ; j’y suis très bien arrivé. Dès qu’il a vu mon dessin, le maître l’a montré à toute la classe, me donnant en exemple à mes camarades qui pourtant étaient tous entrés à l’école avant moi. »

Au moment des grandes vacances, quand l’école publique fermait ses portes, Tabal choisit de fréquenter l’école coranique, comme il avait décidé d’aller à l’école publique. Il apprit ainsi le Coran au milieu des enfants du village de Hanchane. Il avait l’esprit vif et une excellente mémoire.

« A peine notre maître, le fqih avait-il écrit un verset sur le tableau que je l’apprenais. Quand je suis arrivé à mi-chemin des soixante sourates, j’ai décoré et peint ma planche coranique et j’ai apporté au fqih du sucre, du thé et un peu d’argent. »

Il y avait dans sa classe une fille qui s’appelait Souad et qui était son amie. Lorsque la mère de Souad mourut, son père l’emmena en voyage. Après son départ, Tabal ressentit un énorme vide et lui dédia un poème, une qasida de Zajal :

Les jours de Souad, fille d’Abdessalam,

Furent des jours heureux.

Si tu lui demandais une feuille,

Elle te donnait un cahier,

Elle te donnait un sourire savoureux,

Mais la mort a ravi sa mère,

Et Souad nous a quitté,

Pour aller voyager.

En dehors du dessin, Tabal avait aussi à cette époque, un don prononcé pour le Zajal, la poésie bédouine chantée. Il cite volontiers ce quatrain du Mejdoub :

On croit

Que je suis une simple peau

Couverte de noir,

Mais je suis comme le livre

Qui contient le trésor de la connaissance.

Vagabond mystique et poète, el- Mejdoub vécu au XVIe siècle dans le Gharb. Ses pouvoirs magiques ainsi que ses quatrains, souvent caustiques, le rendirent célèbre. Pour Tabal, le peuple noir est le peuple élu car c’est en Afrique que, d’après lui, résiderait l’origine des civilisations. Il s’identifie donc volontiers à ce noir errant qu’il peint comme un mendiant, muni de sa canne, laissant derrière lui les futilités des hommes

Que je suis une simple peau

Couverte de noir,

Mais je suis comme le livre

Qui contient le trésor de la connaissance.

Vagabond mystique et poète, el- Mejdoub vécu au XVIe siècle dans le Gharb. Ses pouvoirs magiques ainsi que ses quatrains, souvent caustiques, le rendirent célèbre. Pour Tabal, le peuple noir est le peuple élu car c’est en Afrique que, d’après lui, résiderait l’origine des civilisations. Il s’identifie donc volontiers à ce noir errant qu’il peint comme un mendiant, muni de sa canne, laissant derrière lui les futilités des hommes

Lorsqu’en plein hiver la mort emporta Salem, Tabal resta seul avec sa mère. Il prit le petit âne de son père et son grand tambour et s’en alla cheminer par les mêmes sentiers et les mêmes collines. Les arbres et les pierres le reconnaissaient. Les enfants aussi. De retour chez lui, entre deux tournées, il prit une planche et commença à peindre le visage de son père pour en conserver la mémoire. Dans son esprit, la peinture donne aux morts une nouvelle vie

Après le décès du père, la conscience endeuillée et submergée par l’idée de la mort, Tabal se mit à remplir ses toiles de squelettes et d’ossements. Mais les squelettes sont « vivants », car « les morts ne sont jamais tout à fait morts, leur ombre continue de rôder parmi les vivants, tout comme les esprits hantent les corps. ». Le squelette – danseur « parcouru » par des créatures vivantes illustre le lien indissociable entre le monde des vivants et celui des morts

« J’ai représenté mon père à la saison des liali, quand le froid pénètre les cœurs. J’ai voulu le montrer sur son âne le long des chemins, j’ai peint son endurance à la fatigue et la manière dont il savait amuser les enfants de ces hameaux éloignés de tout et qui ne connaissaient ni le spectacle des fêtes foraines ni les lumières des cinémas. Ce tableau exprime mes sentiments envers mon père comme envers le métier qu’il m’a légué. Son père lui avait laissé sa bête de somme en lui disant :

– Prends la pour travailler et si tu n’acceptes pas de faire ce métier, vends-la.

Après avoir beaucoup réfléchi, Tabal ne vendit pas l’âne et s’en servit pour travailler. Il alla dans les hameaux des environs en suivant les traces de son père, qui avait coutume de lui dire :

– Si tu suis ton chemin, il finira toujours par te mener quelque part.

C’était un métier noble, un legs du père. Mais le produit des quêtes suffisait à peine à ses besoins. Sa première tournée le mena au hameau des Hamouls, où les habitants, après l’avoir très bien accueilli, lui demandèrent :

– Connais-tu le vieil homme qui venait chez nous ?

C’était effectivement son père. Ils lui dirent alors :

– C’était un brave homme, sois comme lui et tu ne manqueras de rien.

Quand l’été arriva, ils lui offrirent du blé et du maïs, tout ce dont ils vivaient eux-mêmes. De là, il partit à sidi Rbiaâ, puis au hameau des Aït Saïd, de la tribu des Meskala. Pendant son errance, parfois difficile et dangereuse, il lui arriva de se réveiller et de découvrir un scorpion à ses côtés. Un jour de grande chaleur, alors qu’il visitait un hameau sur la route qui relie le souk de Had Draâ à celui de Meskala, il s’endormit sous un vieil arganier. Brusquement, il fut réveillé par les cris des habitants du hameau qui, armés de pioches et de pierres, attaquaient un sanglier. Malgré cela, il se rendormit en plein jour, comme si de rien n’était.

Parfois, lorsqu’il faisait très chaud, des serpents s’entremêlaient aux pattes de l’âne. Dans n’importe quel endroit désert où il décidait de dormir, il savait qu’il y aurait des serpents et des scorpions.

« Je confiais mon destin à Dieu ; je me disais que ma vie était entre Ses mains et qu’Il me protégerait. »

Le samedi, il travaillait dans les environs de Had Draâ pour se rapprocher du souk qui a lieu le lendemain. Il allait aussi à Sidi Ali Maâchou, dont les descendants guérissent la rage. Les chorfa du marabout l’accueillaient bien. Ils lui donnaient à boire et à manger. Il dormait à la belle étoile à côté du sanctuaire et le matin, dés l’ouverture du marché, il entrait dans le souk pour travailler. Il faisait ses tournées pendant l’été, quand il n’y avait ni vent, ni pluie.

Tabal avait dix-sept ans lorsqu’il se souvint de l’offre de Boujamaâ, l’ami de son père qui lui avait dit un jour :

– Il faut que tu viennes me voir à Casablanca ; là bas j’aurais du travail pour toi.

Boujamaâ s’était installé à Casablanca afin de se perfectionner auprès des Gnaoua citadins. Il avait beaucoup appris dans cette ville. Le père de Tabal, lui, était resté fidèle au répertoire rural et se contentait de faire ses tournées, muni de son tambour, dans la région de Hanchane.

Une voisine de son village accompagna Tabal à Casablanca.

« Nous prîmes le car d’Aït M’zal à Ounagha. A notre arrivée à Casablanca, un taxi nous conduisit au bidonville où habitait Boujamaâ, qui tirait ses ressources des veillées nocturnes et des quêtes dans les rues. Il avait trois filles et cinq garçons. Comme il avait une jambe cassée à la suite d’un accident de la circulation, ses fils accomplissaient à sa place les tournées pour récolter l’aumône, subvenant ainsi aux besoins de la famille. Avec mon arrivée, il y avait une bouche de plus à nourrir. Le jour de mon arrivée à Casablanca fatigué du long voyage que je venais de faire, aussitôt couché, je me suis endormi. J’ai rêvé cette nuit-là qu’une main velue me serrait violemment la gorge. Après quelques temps, une nuit que je dormais à côté d’Aziz, un des fils de Boujamaâ, nous avons fait curieusement l’un et l’autre un rêve identique : un colosse portant un capuchon sur la tête avançait vers nous à grande vitesse, tout en retroussant ses manches et en nous menaçant de ses canines puissantes. Effrayés, nous nous sommes réveillés d’un seul coup. J’ai demandé à Aziz :

– Qui est-ce ?

– C’est peut-être Boughatate, l’ogre qui étouffe les gens endormis, a-t-il répondu.

Mais Boughatate ne se comporte jamais de cette manière, il se pose lourdement sur le dormeur pour l’étouffer. J’avais fait le même rêve qu’Aziz, comme si nous avions eu un seul et même cerveau !

– C’est peut-être Boughatate, l’ogre qui étouffe les gens endormis, a-t-il répondu.

Mais Boughatate ne se comporte jamais de cette manière, il se pose lourdement sur le dormeur pour l’étouffer. J’avais fait le même rêve qu’Aziz, comme si nous avions eu un seul et même cerveau !

La femme qui m’accompagnait dit à Boujamaâ :

– Tu as promis du travail à ce garçon, et maintenant le voici !

– C’est vrai, répondit-il, j’ai partagé avec son père le sel des jours et les fêtes des nuits, mais la volonté d’Allah et cet accident en ont décidé autrement. Il restera tout de même parmi nous jusqu’à ce que je sois de nouveau sur pied. »

Tabal décida d’accompagner les fils de Boujamaâ au cours de leurs quêtes dans les quartiers élégants de la ville. Ils parcouraient les rues et ceux qui aimaient leur musique sortaient de leurs villas pour les photographier ou les accueillir dans leurs maisons et à leurs fêtes.

« Une nuit, je dormis à l’intérieur d’un marabout avec un copain qui m’avait demandé de lui tenir compagnie. Pendant mon sommeil, je rêvai que j’étais en train de peindre des jardins. Je compris par ce rêve que de la peinture me viendrait beaucoup de bien. »

Le jour de l’Âchoura, Tabal mit quatre tableaux dans un couffin, prit ses crotales et partit visiter le « saint » protecteur d’Essaouira, Sidi Mogdoul, à la recherche d’un lieu où exposer ses tableaux. A Bab Doukkala, où venait de le déposer le car, encore engourdi par le voyage, il interrogea une jeune fille qui lui répondit qu’il y avait plusieurs lieux d’exposition dans la ville et lui expliqua le chemin à prendre. Il suivit ses indications et c’est ainsi qu’il arriva à la galerie de Frederic Damgaard. Tabal doutait encore de son talent mais se souvenait des encouragements de son ancien instituteur. Il sortit de son couffin les quatre tableaux et les montra au galeriste. Connaisseur d’art, le Danois fut ébloui par cette soudaine irruption de l’art nègre dans la ville. Dés lors, Tabal le tambourinaire délaissa le tambour pour prendre définitivement le pinceau : un peintre était né.

De son errance gnaoui, Tabal est revenu la tête pleine d’images. C’est parce qu’il a su observer que son art est si convaincant. Il peint ce qu’il a vécu à la suite de son père, au cours de ses pérégrinations : les épines qui écorchent les pieds, la forêt verte et les montagnes ocres, la fatigue et le petit gain, le manque de sommeil, la solitude des chemins.

« Je peins une étoile étrange et colorée qui ravit le regard comme le guenbri appelle les esprits de l’au-delà par sa mélodie et ses rythmes, tout en évoquant un passé déjà lointain. »

Tabal est un peintre de la mémoire : la sienne propre et celle de la diaspora noire. Ses tableaux sont habités par les esprits possesseurs, ceux de ses ancêtres, ceux de l’esclavage. Les danses rituelles des anciens Africains les animent. Le guenbri des Gnaoua accompagne les mouvements et les couleurs de ses toiles.

« Le pinceau, je le tiens d’une main ferme, tandis que ma tête s’envole »

Quand Tabal est possédé par Mimouna, il se met à peindre. Il s’accorde un rôle de transporteur de la baraka qu’il transmet à celui qui acquiert son tableau : la peinture c’est du barouk, une énergie bénéfique aux dons thérapeutiques. L’un des moments favorables au jaillissement des images à peindre se situe, pour Tabal, juste avant l’endormissement ou encore à la sortie du sommeil. Dans ces phases de transition, il voit défiler des motifs minuscules et richement colorés qu’il compare aux tapis berbères ou aux poteries de Safi . Mais lorsqu’il veut les reproduire, c’est toujours l’Afrique profonde et ancienne qui surgit de son pinceau, comme à son insu, en images évocatrices de la vie des Africains de jadis. Il est le témoin de scènes de chasse dans la forêt tropicale avec ses fauves, ses fleuves et ses fleurs

« La peinture est comme un rêve, et le rêve est source d’inspiration pour la peinture. Quand je commence à dormir, à peine ai-je fermé les yeux que déjà je vois tournoyer des images qui me seront source de création. Je vois alors des jnoun, des poissons, des chameaux, des lapins sortant d’un ravin, des crocodiles traversant la rivière du Soudan. »

Tabal ne peint jamais sur le vif, mais toujours de mémoire : son premier tableau naît de ses souvenirs d’enfance. Sans ces souvenirs, il ne pourrait pas créer.

« Je porte constamment sur moi un petit carnet, que j’appelle ma mémoire du jour. Sur ce carnet, on voit les esquisses des personnages du souk : le porteur d’eau, le boucher, les paysans autour d’un plat de couscous, un brasero, un visage d’homme-lion, d’homme-crocodile ou d’homme-oiseau. »

Les fleurs violacées et lumineuses qui ont frappé son regard au bord de la rivière ne manqueront pas de l’inspirer, plus tard, quand il se mettra à peindre. Au début, Tabal cachait son carnet de dessins, parce que sa mère considérait la peinture comme un art maudit. Elle croyait son fils possédé par les mauvais génies et alla jusqu’à brûler dix de ses tableaux, persuadée que la peinture l’empêchait de faire ses tournées. Elle craignait aussi que la peinture ne le rendît fou. Tabal se souvient des paroles de sa mère :

– Tu restes toute la journée penché sur ta table et toute la nuit ta bougie reste allumée…

S’il exprime par sa peinture une imagerie africaine traditionnelle, avec ses crocodiles, ses singes, ses autruches et ses masques rituels, cela est dû non pas à une volonté consciente, mais à sa sensibilité de Noir. L’Afrique en tant qu’horizon de sentiments et d’art parle en lui, sorte de médium possédé par la culture de ses ancêtres déportés. Les esprits qui l’habitent sont ceux des anciens rois d’Afrique et des puissants fauves de la savane. L’exil en terre d’Islam n’a pas altéré en lui les racines africaines.

Pour Tabal, sans le hal, cette transe habitée par les esprits de l’au-delà, il n’y a pas d’élan créateur. Lorsqu’il est possédé par les génies de la peinture et par leur enthousiasme, ses tableaux deviennent une rivière en crue.

« Quand du haut de la montagne, j’assiste au débordement de la rivière et je vois tout ce qu’elle charrie, les arbres déracinés, les cadavres d’animaux, l’agneau les pattes en l’air, la tête du chameau disparaissant sous les eaux, j’éprouve le besoin de retenir tout cela en le fixant sur la toile. »

Pour comprendre les rapports qu’il entretient avec la transe et les couleurs, il faut se souvenir que pour les Gnaoua, les couleurs ne sont pas seulement cet enchantement de lumière dont se pare la nature pour nous éblouir, mais qu’elles sont d’abord les couleurs des génies invoqués au cours des nuits rituelles. Elles sont en correspondance symbolique avec les encens et les devises musicales des esprits surnaturels par qui leurs adeptes en état de transe sont possédés.

En marchant dans la campagne, Tabal est parfois envahi par des visions où lui apparaissent les nuits rituelles des Gnaoua, qu’il transfigure ensuite sur ses toiles. Dans le cercle des espaces et des regards, la transe survient au déclin du jour et tout le long de la nuit des possédés. La danse y est une pensée du corps, animée par cette musique de corsaires et de caravaniers au seuil des mers et des déserts.

Trame du désir autant que mémoire, la poésie de la transe ne se contente pas d’évoquer les morts : elle régénère les vivants et elle dévoile ce que l’animisme porte en lui de lyrisme. La mémoire des hommes hante les pierres. Les pierres sans mémoire ne sont pas « habitées ». Avec le rythme du tambour, cette voix des dieux africains et la plainte sourde du guenbri, Tabal reçoit la bénédiction de ses ancêtres et la visite de leurs esprits. Le rythme des percussions s’harmonise merveilleusement avec ses sculptures.

« Je sculpte comme je frappe le tambour. »

C’est en ces termes qu’il décrit sa découverte de la sculpture :

« Je suis monté sur mon âne et je m’en suis allé jusqu’à une forêt où se trouve un oued, qui est profond en hiver et sec en été. Là, parmi les galets, je cherchais des pierres rugueuses semblables à celles du bord de mer. Je les cherchais toujours comme si j’étais un archéologue. Je prenais une et j’essayais de découvrir son histoire. Mais je n’ai pas trouvé de pierres taillées ni de trace d’histoire. J’ai décidé alors de créer moi-même les vestiges qui n’étaient pas dans le lit desséché de la rivière et j’ai réalisé les rêves de la rivière avec mes mains. »

Dans la belle propriété où habite maintenant Tabal, sur les hauteurs de Hanchane, parmi de magnifiques oliviers, on n’entend que le chant des coqs et celui des oiseaux. La lumière et la sérénité des lieux ne sont certainement pas étrangères à la créativité du peintre. La culture des Gnaoua reste la base essentielle, la source d’où Tabal puise sa sève vitale. Ses fantaisies sont aussi inspirées par sa créativité de poète et ses toiles sont parfois des poèmes peints.

Dans la belle propriété où habite maintenant Tabal, sur les hauteurs de Hanchane, parmi de magnifiques oliviers, on n’entend que le chant des coqs et celui des oiseaux. La lumière et la sérénité des lieux ne sont certainement pas étrangères à la créativité du peintre. La culture des Gnaoua reste la base essentielle, la source d’où Tabal puise sa sève vitale. Ses fantaisies sont aussi inspirées par sa créativité de poète et ses toiles sont parfois des poèmes peints.

Abdelkader MANA

le voyage continue avec Ab. MANA sur Rivages d’Essaouira